Guckt mal, hier sind wir! Das ist anscheinend die Botschaft der Stunde. Twitter hat eine neue App veröffentlicht, mit der es möglich ist, Live-Videos ins Netz zu streamen, sie heißt "Periscope". Wer will, kann dabei zuschauen. Gleichzeitig hat Meerkat, ebenfalls eine App mit Live-Faktor, 14 Millionen Dollar Risiko-Kapital eingesammelt. Im Silicon Valley denkt man also, dass mit diesem Phänomen Geld verdient werden kann.

Was folgt, ist eine Diskussion, die Johannes Kuhn und Hakan Tanriverdi geführt haben. Über Lifecasting, den Aufbau der App und darüber, wie eine Explosion in New York binnen Minuten ins Netz gestreamt wurde.

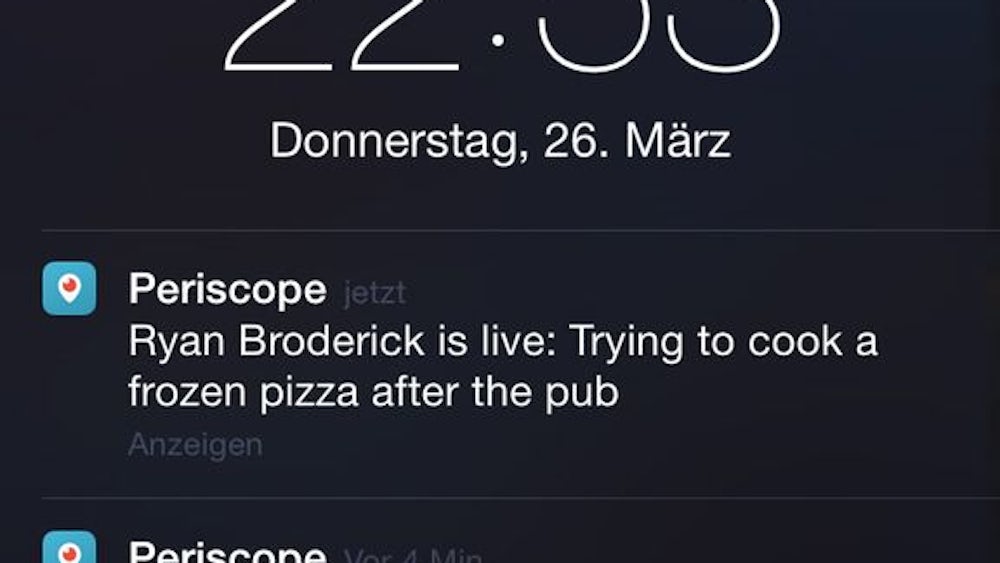

Hakan Tanriverdi: Pics or it didn't happen: Das ist der Maßstab, nachdem wir heute leben, richtig? Es ist so simpel, ein Foto zu schießen. Es wirkt beinahe schon suspekt, Dinge bloß zu erzählen und kein Beweisfoto zu haben. Doch das, was jetzt passiert, geht noch einen Schritt weiter. Bilder allein reichen nicht mehr, jetzt müssen es Videos sein. Live-Aufnahmen, direkt vor Ort. Das ist der Sinn hinter Apps wie Periscope, die Twitter gerade veröffentlicht hat. Kamera und Mikrofon an, einen Namen für die Übertragung auswählen, filmen, fertig.

Und als es dann in New York zu einer Explosion kommt, gibt es kurz darauf erste Live-Videos. Also, ich habe mir das angeschaut und es ist faszinierend gewesen, keine Frage. Weißer Rauch, Eindrücke von vor Ort, die Distanz ist komplett weg. Die Person, die filmt, zeigt mir, was sie sieht. Aber dann habe ich gesehen, wie sie ihre Live-Übertragung genannt hat: "Ich filme den Brand in NYC #stolz." Für mich heißt das auch, es gibt keinen Schutz mehr. Die Person, die das Video überträgt, muss genau wissen, was sie macht. Sonst kann sie schnell Hass auf sich ziehen. Öffentlich sein zu können, muss nicht unbedingt gut sein.

Johannes Kuhn: Ich frage mich, was das für die Selbstwahrnehmung des Einzelnen als Medium bedeutet. Lifecasting ist kein neues Phänomen. Vor ein paar Tagen hat Fred Wilson an Josh Harris erinnert, einen Dotcom-Typen, der sein Leben bereits in den Neunzigern komplett gestreamt hat. Am Ende kam die Polizei, seine Freundin verließ ihn und er ging pleite. Das war ein Laborversuch, Harris galt danach als Spinner - und jetzt könnte die ausschnittsweise Live-Übertragung des eigenen Lebens den nächsten Social-Media-Zyklus prägen.

Natürlich muss man immer vorsichtig sein, die Early-Adopter-Welle hat nur begrenzte Aussagekraft. Aber Vielnutzer kennen das Gefühl, etwas zu erleben und es sofort über soziale Medien mitteilen zu wollen. Und sie kennen das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Belohnung und/oder Nähe, das dahintersteckt. Was macht ein Videoknopf daraus, jenseits des Anheizens der Produktion von Content? Entsteht neue Art von Nähe? Sind wir noch mehr Durchlauferhitzer für das, was hier und jetzt auf dieser Erde passiert, die Banalitäten und die echten Ereignisse? Und was bedeutet das für all jene, die im Bild sind? Entwickelt sich eine Etikette?

Tanriverdi: Nähe erzeugt das auf jeden Fall. Bei Periscope kann man Live-Events zwar nachgucken, wenn man sie verpasst hat, aber die Grundidee ist schon der Augenblick. Die Smartphone-Kamera ist (m)ein Auge, so wie man es von der Fotografie her kennt. Das alles ergänzt um das pure Wissen, dass es hier und jetzt passiert. Das ist schon sehr nah.

Etikette: Genau darauf wollte ich mit dem #stolz-Beispiel hinaus. Live-Übertragungen sind noch sehr neu, die meisten Menschen haben das nie gemacht. Daher handeln die Menschen auf Periscope auch sehr selbstbezogen. Die Explosion weicht hinter die Tatsache zurück, dass ausgerechnet ich sie filmen darf. So sind unsere ersten Beiträge in sozialen Netzwerken ganz oft: " just setting up my twttr" (einer der ersten Tweets, übersetzbar mit: " Ich richte gerade meinen Twitter-Account ein"). Die Frage, zumindest für mich, ist: Wie willst du jemals von dieser Ich-Bezogenheit wegkommen bei so einer App? Sobald die Kamera läuft, musst du performen, Leistung bringen. Oftmals wird das heißen: Es wird unauthentisch - und dadurch langweilig.

Kuhn: Die Frage der Authentizität ist sehr spannend. Weil wir eben noch nicht auf der "Performer"-Ebene sind, und einige Menschen einfach das tun, was sie sonst auch tun (nur mit dem Wissen, dass es gesendet wird). Über Live-Video lässt sich das eigene Leben, die eigene Situation und der Charakter nicht so einfach im besten Licht drapieren wie in Text oder Foto. Noch, zumindest. Dann wirken "Menschen, die ich aus dem Internet kenne" plötzlich sehr viel unsympathischer, oder sehr viel tiefgründiger, verletzlicher. Aber am Ende funktioniert das natürlich nach der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie, zumal Video Zeit kostet. Belohnungssysteme in Form von Charts sind Teil von Meerkat und Periscope und fördern das. Vielleicht ist das der Selbstzerstörungsmechanismus, der unabsichtlich in die Idee eingebaut ist.

Tanriverdi: Das Belohnungssystem ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Designer solcher Apps nur in Best-Case-Szenarien denken (siehe auch: der Facebook-Jahresrückblick, bei dem Tote gezeigt wurden. Was niemand bedacht hat und für das sich hinterher das Entwicklungsteam entschuldigte). Das sieht man bei Periscope daran, dass man die Live-Übertragungen kommentieren und - Achtung - "herzen" kann. Also schön finden.

Mir fallen Dutzend Situationen ein - eben Explosionen, aber auch Polizeigewalt oder Demonstrationen -, die man dokumentieren will, aber nicht herzen. Doch das unterstützen die Interaktions-Möglichkeiten natürlich nicht. Sie zielen auf Marketing - und die vermarktbare Welt muss schön sein. Daher die Herzen. Mir ist das nicht durchdacht genug, sondern eher ein: Hey, wir können das jetzt tun (warum eigentlich?), also machen wir das auch.

Kuhn: Meistens glaubst du, mit solch kleinen Sachen die Nutzung beeinflussen zu können, übersiehst aber das später Offensichtliche. Die Herzen sind ein faszinierender Designfehler, fast schon bizarr.

Weitere Linktipps:

- Das Projekt SZ-Langstrecke experimentiert am Montag mit Periscope. Mehr dazu erfahren Sie hier.

- Die Kollegen von The Verge haben aufgeschrieben, wie es gewesen ist, die Explosion in New York auf Periscope zu verfolgen. Sie kommen zu einem gemischten Urteil.

- Dave Pell, einer der spannendsten Newsletter-Kuratoren, sieht vor allem einen Haupt-Verwendungsgrund für Periscope: Großereignisse.